| Ja |

| © 1978 SUHRKAMP VERLAG, FRANKFURT AM MAIN |

| Ja |

| traduzione di Claudio Groff |

| Guanda - Prosa contemporanea 19 |

| Prima edizione: 1983 - 105 pagine -

12 x 20 cm. |

| © 1983 UGO GUANDA EDITORE S.P.A., MILANO |

| CL 84-0201-9 |

| I protagonisti

di Ja sono quattro anziane persone: una coppia

(lui è un costruttore svizzero e lei è

persiana), un agente immobiliare e uno

studioso di scienze naturali. Quest’ultimo ci

racconta la vicenda, con una straordinaria

capacità di affabulazione: egli ci risucchia

nelle sue spire e non ci lascia più. Il suo

racconto si configura come una specie di

scommessa – per vigore e continuità e

capacità di intrecciare il poco che possa

accadere in un sonnolento villaggio austriaco

dove un uomo continua a fare il suo mestiere

che è quello di vendere terreni, un altro a

dibattersi nel suo eterno rifiuto della scho-

penhaueriana «volontà di vivere» e altri due

acquistano arrivando da fuori la funzione di

allarme. Così, mentre il racconto equivale ad

un tuffo ad una profondità inconcepibile,

discesa in apnea praticamente illimitata, ciò

che esso viene scoprendo (prima a se stesso

che all’eventuale ascoltatore) è un mondo di

solitudini in cui l’atto esistenziale di

maggior senso è quello del confessarsi a

qualcuno. Ad un certo punto l’isolamento

fisico e morale diventa insostenibile: ed ecco

che lo scienziato parla della propria

«infermità» all’agente immobiliare,

bruscamente e brutalmente coinvolgendolo

(dunque – non salvandolo e non salvando se

stesso per la sua mancanza di delicatezza); ed

ecco che, in un secondo momento, tutto si

ripete – quando la persiana, più o meno allo

stesso modo ansioso e solipsistico,

confesserà il proprio fallimento

esistenziale, quello del suo quasi matrimonio

e quello della sua idea «molto orientale» di

sacrificio per un uomo. Si potrebbe insinuare

che anche questa c una economia – una economia

dello spirito umano. Ma non sempre

l’autosvelamento produce un beneficio. Il

narratore è colui che in qualche modo ne ha

tratto vantaggio: in lui, parlare di sé,

contrapporre l’altro a se stesso, fu causa di

un ripristino del circuito vitale interrotto:

prima la parola, poi la lettura, infine la

possibilità di tuffarsi negli studi – in una

parola la possibilità di nuovamente «creare».

Ma per la donna non è andata così: in fondo al

suo tentativo c’era altra solitudine, anzi una

solitudine definitiva. Ed è qui,

probabilmente, che si svela, a noi, il senso

del testo di Bernhard: quasi inevitabile

contrapporre il suo «sì» finale all’altro

celebre «sì» finale della letteratura, quello

dell’Ulisse. Il confronto avviene,

naturalmente, solo sul piano del senso. Ma è

curioso osservare come nel grande romanzo di

Joyce il «sì» si contrapponga all’«universo

della morte» di cui parlò Henry Miller e nel

breve romanzo di Bernhard il «sì» non

introduca né designi alcun rovesciamento

strutturale – come forse pretende. Esso non è

che il compimento o la summa di uno stile che

tende all’autoconservazione, alla maniacale

affermazione di sé – non certo un elemento

dialettico o, meglio, ambiguo. Bernhard è uno

scrittore tutto definito dallo stile. Si

direbbe anzi che la sua narrativa sia la

messinscena di un conflitto ad effetto: quello

tra una visione tremendistica del mondo

(infine, fatalmente, filistea) e una scrittura

che proprio nel suo mimetico piétiner sur

place, cioè con un paradosso, intende

realizzare il superamento del vischioso dato

iniziale. Thomas Bernhard, nato nel 1931, vive a Ohlsdorf, nell’Austria Superiore. Nel 1970 ebbe il Premio Büchner. La sua opera di narratore, oggetto sin dall’inizio di intensa attenzione da parte dei critici, comprende romanzi e racconti, tra cui: Frost (1963), Amras (1964), Verstörung (1967), An der Baumgrenze ( 1969), Das Kalkwerk ( 1970), Midland in Stilfs (1971), Korrektur (1975). Ha scritto anche poesie, e una lunga serie di lavori teatrali, parecchi dei quali presentati al Festival di Salisburgo (a partire dal 1972); di essi è stato detto che «rappresentano le prime commedie tedesche da tempo immemorabile». La Guanda ha presentato per prima in Italia lo scrittore austriaco pubblicando, nel 1981, i racconti de L’Italiano. |

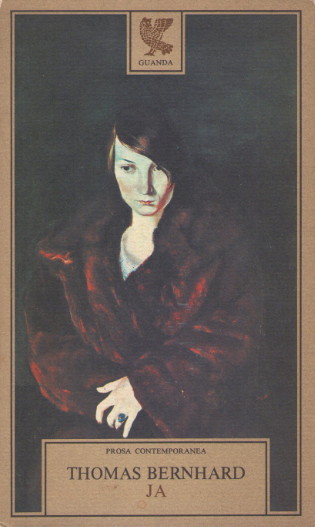

| In copertina: Wilhelm Lachnit, Donna in pelliccia, 1925. |