|

|

1 LP -

AC 676 - (p) 1965

|

|

| 1 CD -

CRA 8912-5 - (c) 1996 |

|

Carlo

GESUALDO da Venosa (1566-1613)

|

|

|

|

|

|

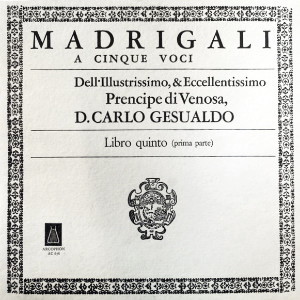

| MADRIGALI

A CINQUE VOCI, LIBRO V (1611) -

prima parte |

|

|

|

|

|

| -

Gioite voi col canto |

4' 17" |

|

| - S'io non miro

non moro |

3' 43" |

|

| - Itene o miei

sospiri |

3' 16" |

|

| - Dolcissima

mia vita |

3' 07" |

|

| - O dolorosa

gioia |

4' 12" |

|

| -

Qual fora, donna |

2' 27" |

|

|

|

|

| -

Felicissimo sonno |

3' 23" |

|

| - Se vi duole

il mio duolo |

3' 47" |

|

| - Occhi del

mio cor vita |

2' 52" |

|

| - Languisce

alfin |

4' 19" |

|

| -

Mercè grido piangendo |

3' 06" |

|

| - O voi troppo

felici |

2' 00" |

|

| - Correte,

amanti, a prova |

2' 10" |

|

|

|

|

| QUINTETTO VOCALE

ITALIANO /

Angelo Ephrikian, direttore |

|

| - Karla

Schlean, soprano |

|

| - Rosanna Giancola,

mezzosoprano |

|

| - Clara

Foti, contralto |

|

| - Rodolfo

Farolfi, tenore |

|

| - Gastone

Sarti, basso |

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

Villa

Litta, Milano (Italia) - 20-27

maggio 1965 |

|

|

Registrazione:

live / studio |

|

studio |

|

|

Producer /

Engineer |

|

Giambattista

Pirelli / Karla Schlean - Angelo

Ephrikian |

|

|

Prima Edizione

LP |

|

Arcophon

- AC 676 - (1 LP) - durata 42' 43"

- (p) 1965 - Analogico |

|

|

Edizione CD |

|

Rivo

Alto & Electa "Musica e Musei"

- CRA 8912-5 - (1 CD) - durata 67'

07" - (c) 1996 - ADD |

|

|

Note |

|

In

copertina (CD): Andrea Mantegna, Camera

degli Sposi (particolare) -

Palazzo Ducale - Mantova

L'edizione in CD contiene l'intero

Quinto Libro mentre l'edizione in

Lp contiene i primi 13 numeri.

|

|

|

|

|

IL

QUINTO LIBRO DEI MADRIGALI

Il quinto e il sesto libro dei

madrigali del Principe di Venosa

furono pubblicati quasi

contemporaneamente a Gesualdo

nel 1611, per i tipi di G.G.

Carlino e per cura di tale

Giovanni Pietro Cappuccio, certo

un cortigiano del principe che -

secondo la consuetudine - dedicò

la raccolta allo stesso

compositore: si trattava

ovviamente di una finzione resa

necessaria dal costume del tempo

che vietava a un personaggio del

rango del Venosa di assumere

direttamente la responsabilità

della pubblicazione delle

proprie opere.

La data di composizione dei

madrigali raccolti nel quinto e

nel sesto libro si scagliona

presumibilmente lungo un arco di

tempo assai ampio, come si

deduce tra l’altro dalla dedica

del sesto libro al Gesualdo,

stesa dallo stesso Giovanni

Pietro Cappuccio: "Questi

madrigali della sesta muta

furono composti da V.E. nelli

medesimi anni che furono quelli

della quinta; e perciò questi

ancora sono stati aspettati con

grandissimo desiderio dal mondo

da sì lungo tempo". Si tratta

dunque di una scelta che

Gesualdo stesso compì delle

proprie opere composte dopo il

1596, con la consueta severità e

l’acuto senso critico che gli

vietò, per esempio, di divulgare

i suoi esperimenti in stile

monodico di cui è fatta menzione

da parte del Fontanelli (cfr. la

mia presentazione del III° Libro

dei Madrigali di Gesualdo, Disco

Ars Nova VST 6197) e le

canzonette pubblicate postume da

Pomponio Nenna nel proprio Ottavo

Libro dei Madrigali, Roma,

1618.

Nella sua critica vicenda

esistenziale che dovette

assumere negli ultimi anni

aspetti e momenti veramente

allucinanti, la musica non cessò

di essere un polo costante di

interesse, un campo di studio e

di ricerca assidua e febbrile,

nella quale Gesualdo impegnò la

parte rnigliore di se, le sue

lucide doti intellettuali non

meno dell’appassionata dedizione

interiore. Tornato a Napoli nel

1597, raccolse intorno a se

un’accademia musicale

comprendente Scipione Stella,

Rocco Rodio, Pomponio Nenna,

Muzio Efrem, Giovanni Macque,

Bartolomeo Roy, Giovambattista

di Pavolo, Scipione Cerreto,

Giustiniano Forcella, Domenico

Montella, "compositori, sonatori

e cantori eccellentissimi" che

il principe, secondo le parole

di un contemporaneo "per suo

gusto e intertenimento tiene in

sua corte a sue spese". Gesualdo

preso tutto dalla sua passione,

ignorava le accuse di eccessiva

prodigalità e di sperpero che la

sua famiglia gli moveva. Egli,

pontefice in questo eletto

cenacolo d’artisti, mirava certo

ad emulare i fasti musicali

della corte estense: desiderio

confermato dalla fondazione, nel

castello di Gesualdo, di una

stamperia musicale diretta da

G.G. Carlino, la stessa che

pubblicò i suoi due ultimi libri

di madrigali e una sua raccolta

di responsori.

Gesualdo volle consolidare la

sua fama di compositore,

pubblicando tra il quarto (1596)

e il quinto (1611) libro di

madrigali tre raccolte di musica

religiosa: Sacrarum

Cantionum Quinque Vocibus

Liber Primus (1603); Sucrarum

Cantionum Liber Primus Quarum

Una Septem Vocibus, Ceterae

Sex Vocibus Singulari

Artificio Compositae

(1603); Responsoria et Alia

ad Officium Hebdomadae Sanctae

Spectantia, a sei voci

(1611). Opere tutte, a parte

ogni ricerca di carattere

espressivo, veramente "singulari

artificio composiate",

sulla linea della più rigorosa

arte contrappuntistica

cinquecentesca. Per quanto più

propriamente concerne le ultime

due raccolte di madrigali, si

nota una sostanziale

continuazione degli

atteggiamenti espressivi

maturati nei libri precedenti,

soprattutto nel quarto. Nella

scelta dei testi incontriamo

ancora la predilezione per

poesie brevi e di limitate

pretese letterarie (nel Quinto

Libro, su ventuno madrigali, uno

solo, l’ultimo, è dovuto a un

autore illustre, Giovanbattista

Guarini). In questo modo

Gesualdo si riserva da parte sua

la massima possibilità

d’intervento, sia dal punto di

vista di un’autonoma

organizzazione strutturale del

madrigale, sia da quello di una

totale ricreazione semantica del

contenuto espressivo della

poesia. Secondo la ine notazione

critica di Nino Pirrotta "non

“serva” ma “compagna”

dell’orazione, la musica ha il

compito di dire ciò che è

indicibile a parole, di

esprimere coi rivolgimenti

cromatici il torcersi dell’anima

nel dolore, con i salti melodici

violenti e inconsueti la sfida

del sarcasmo e della ribellione,

con i travolgenti contrappunti

di diatoniche colorature di

quest’ultimo periodo... il

fervore disperato della speranza

o il dilatarsi panico della

personalità nella gioia".

I gesti espressivi si

semplificano, sino a ridursi

all’alternanza e alla

successione di atmosfere

espressive nettamente

contrastanti: è come se la

poetica espressionistica di

Gesualdo, portata alle sue

ultime conseguenze non

riconoscesse altro che la

possibilità di un procedere

apodittico, articolato

attraverso la contrapposizione

di concetti e di momenti

opposti, che solo la ferrea

logica con cui è condotto il

discorso riesce a fondere in una

struttura organica. Ancora più

sviluppato che non nel quarto

libro è il parametro armonico,

piegato ad audacie che per più

di due secoli non furono emulate

nella tradizione musicale

occidentale. Parallelamente, la

tecnica contrappuntistica si

decanta sino a raggiungere una

sorta di astratta e cristallina

purezza, soprattutto laddove

essa è impiegata in quei passi

che Vincenzo Giustiniani

definiva "fughe dolci e

correnti": momenti nei quali

Gesualdo raggiunge una gioiosa e

prorompente pienezza di vita.

Accanto a questo si delinea

negli ultimi due libri di

madrigali un tipo di

contrappunto affatto nuovo, che

potrebbe definirsi, con il

Pirrotta, "contrappunto di

recitativi, dacché la sua

sostanza non è più il gioco

delle immagini sonore in

movimento, ma la moltiplicazione

contrappuntistica dell’intensità

affettiva della declamazione".

Un calore umano tutto nuovo

hanno i passi trattati

omoritmicamente in un declamato

accordale aperto a preziose,

ricchissime sfumature di senso,

e, in generale, a un accento di

straordinaria immediatezza e

verità umane.

Anche da un punto di vista

contenutistico le due ultime

raccolte chiudono circolarmente

la tematica estetica di

Gesualdo: suggellano, portandolo

alle ultime conseguenze, in una

sorta di apoteosi lucida, ma

pure allucinata e barocca, il

tema unico della sua arte,

l’amore. Con le parole del

Pirrotta: "Egli fu, si direbbe,

romanticamente innamorato del

complesso cerimoniale del

corteggiamento amoroso, delle

promesse deluse, delle negazioni

provocanti, delle speranze

risorgenti. La vita non gli

diede che delusioni,

incomprensioni coniugali o

troppo facili avventure

degradanti del senso. Pure il

sogno persiste fino all’ultimo,

si rinnova anzi negli ultimi

anni in una fase gioiosa che le

fasi precedenti non avevano

conosciuto".

I.

Gioite voi col

canto,

Mentre piango e sospiro,

Né dal mio lagrimar punto

respiro.

Ahi, misero mio core,

Nato sol al dolore;

Piangi, ma piangi tanto

Che vinta dal tua pianto

Sia la mia donna e poi

rivedi in lei

Gli afanni e i dolor

miei.

Non a caso questo madrigale apre

il quinto libro, dopo la lunga

pausa di silenzio susseguente al

quarto. Il testo sembra

lumeggiare il rapporto tra il

musicista e la sua arte. La

dolorosa vicenda d’affetti da

cui questa nasce e si alimenta è

incapace di risolversi

totalmente nell’atto estetico.

Ad altri, non al musicista, è

dato di gioire dinnanzi al mondo

di forme che egli crea: Gioite

voi col canto, mentre piango e

sospiro... Vista come

enuncianzione di poetica, può

interpretarsi come un ideale

collegamento alla tematica

espressiva delle precedenti

raccolte madrigalistiche, che

Gesualdo andrà approfondendo

sino alla fine della sua

esperienza compositiva.

II.

S’io non miro

non moro,

Non mirando non vivo;

Pur morto io son, né son

di vita privo.

O miracol d’amore, ahi,

strana sorte,

Che 'l viver non fia

vita, e 'l morir morte.

Il testo è un esercizio

formalistico, di gusto

tipicamente barocco, nel senso

deteriore della parola: tanto

più risalta la straordinaria

concentrazione espressiva della

musica, che infonde un accento

di verità e di fervido pathos

alle parole. Si noti

specialmente la tensione di

certe linee melodiche e la

drammatica intensità della

sezione finale.

III.

Itene, o miei sospiri,

Precipitate 'l volo

A lei che m’é cagion

d’aspri martiri.

Ditele, per pietà, del

mio gran duolo;

C'ormai ella mi sia

Come bella ancor pia,

Che l’amaro mio pianto

Cangerò, lieto, in

amoroso canto.

Il probabile modello stilistico

di questa composizione è da

identificarsi con il madrigale Itene

mie querele di Luzzasco

Luzzaschi, compreso nella Seconda

scelta dei madrigali di

questo autore pubblicati nel

1613 a Gesualdo, dallo

stampatore G.G. Carlino, certo

su istanza dello stesso da

Venosa. Se dal Luzzaschi deriva

l'impostazione strutturale del

pezzo e dalla tradizione

madrigalistica illustre e, in

particolare, da Luca Marenzio il

trattamento di parole come sospiri,

volo, bella, canto,

cangerò (in concomitanza

di quest’ultimo termine si

noterà un parallelo cambiamento

del ritmo, da binario a

ternario), tipicamente

gesualdiana è la forza di

persuasione drammatica

dell’opera.

IV.

Dolcissima mia

vita,

A che tardate la bramata

aìta?

Credete forse che 'l bel

foco ond’ardo

Sia per finir perché

torcete 'l guardo?

Ahi, non fia mai che

brama il mio desire

O d’amarti o morire.

Un discorso assai simile è da

farsi anche per questo

madrigale. Nota con finezza

Alfred Einstein: "Nell’interesse

di uno stile affatto personale,

che si potrebbe definire

addirittura “egoistico”, tutti i

più arditi mezzi d’espressione

sviluppati nel corso di un

secolo sono qui portati

all’estremo: applicati a un

testo incapace di tollerare tale

trattamento eccessivo, questo

stile diverrebbe assurdo." Ma

già si è sottolineato come

Gesualdo, qui più che altrove,

tenda a scegliere testi di

scarso rilievo letterario, che

possano docilmente piegarsi

entro gli schemi della sua

violenta fantasia musicale. Si

noti il rilievo che assume in

questa composizione l’enfatica

ripetizione di incisi testuali e

musicali identici, o solo

lievemente variati.

V.

O dolorosa

gioia,

O soave dalore

Per cui quest'alma è

mesta e lieta more!

O miei cari sospiri,

Miei graditi martiri,

Del vostro duol non mi

lasciate privo,

Poiché sì dolce mi fa

oarto e vivo.

L'appropriatezza della notazione

critica del teorico secentesco

Giovanni Battista Doni:

"...gl’Italiani senza fallo

sopravanzano tutte l’altre

nationi nella parte melica:

nella quale niuno de’ moderni

puo contendere col Venosa", è

confermata in particolare, da

questo madrigale, contrappunto

di melodie purissime, isolate

nella loro calda bellezza, come

nel1’esordio o abilmente

illuminate, volta a volta, nello

stretto gioco polifonico.

VI.

Qual fora,

donna, un dolce "oimé!"

d’Amore

Se quell’ "oimé!" che da

voi tragge, ahi lasso,

Lieve dolor, così

m’incende il core?

Misero, a ciascun passo

Vo desiando, e so

ch’indarno il bramo,

Che un dì col cor diciate

"Oimé, ch’io t’amo!"

Assai tenue nella tematica che

l'accomuna al classico,

sospiroso madrigale

cinquecentesco, questa

composizione riesce a

distinguersene per la più

nervosa struttura delle parti

contrappuntistiche e per

l’imensità patetica delle

sezioni omoritmiche.

VII.

Felicissimo

sonno

Che ne le luci di madonna

vivi

E noi di luce privi,

Deh, con un sogno

messaggier le mostra

L’afflitta anima nostra!

Fa che in partir da lei

pietà vi resti

E pietosa si desti.

Il madrigale si fa notare per la

limpida strutturazione in tre

parti, l’ultima delle quali

ritornellata e fortemente

contrastante, nelle correnti

figurazioni, alle prime due.

Noteremo per curiosità che il

motivo del sonno, della bella

dolcemente addormentata, fu tra

i prediletti della poesia per

musica barocca: la scena e, in

conseguenza, "L’aria del sonno"

divenne un luogo comune

dell’opera secentesca.

VIII.

Se vi duol il

mio duolo

Voi sola, anima mia,

Potete far che tutto

gioia sia.

Dhb, gradite il mio

ardore

Ch'arderà lieto nel suo

foco il core,

E quel duol che vi spiace

In me sia gioia, in voi

diletto e pace.

Ancora una volta, al di sotto

dell’empito espressivo della

musica gesualdiana che si apre

qui ad accenti di abbandonata

serenità, si scorge una tersa

architettura formale. Questo

ampio ed elaborato madrigale si

articola in due parti nettamente

distinte: ripetuta due volte la

prima, con piccole ma sottili

variazioni nella ripresa, mossa

e franta nei disegni la seconda.

IX.

Occhi del mio

cor vita,

Voi mi negate, oimé,

Vusata aìla!

Tempo è ben di morire, a

che più tardo?

A che serbate il guardo?

Forse per non mirar come

v’adoro.

Mirate almen ch’io moro!

La delicatissima materia

sentimentale del rnadrigale è

sviluppata dal musicista con

mano leggera, con un tremito

sentimentale che sembra tema di

incrinarne la sospesa atmosfera.

Ancora una volta notiamo il

valore che Gesualdo conferisce

all’iterazione di incisi

testuali identici, che la musica

arricchisce a mezzo di finissime

variazioni.

X.

Languisca al

fin chi da la vita parte

E di morte il dolore

L’affligge sì che in

crude pene more.

Ahi, che quello son io,

Dolcissimo cor mio,

Che da voi parto e, per

mia crudel sorte,

La vita lascio e me ne

vado a morte.

La tematica svolta del testo è

tipica del più convenzionale

madrigale cinquecentesco:

l'elaborazione musicale è,

all’opposto, singolarmente atta

ad illuminate quest'ultimo,

supremo momento dell’arte

gesualdiana. Il discorso procede

attraverso un gioco

contrappuntistico-imitativo

estremamente denso: le entrate

dei vari incisi avvengono sempre

"in stretto", senza che lo

sforzo intellettuale implicito a

quest’arduo procedere tolga

alcunché alla loro intensità

espressiva. Passi di raccolto

declamato accordale

rappresentano zone di più

trasparente lirismo, mentre gli

improvvisi contrappunti correnti

sull’inciso "lascio la vita"

determinano un'espressionistica,

violenta rottura del tessuto

espressivo, fasci di luce che

guizzano improvvisi nella scura

atmosfera del madrigale.

XI.

Mercé, grido

piangendo,

Ma chi m’ascolta? Ahi

lasso, io vengo meno;

Morrò dunque tacendo.

Deh, per pietade almeno,

Dolce del cor tesoro,

Potessi dirti pria ch’io

mora: "Io moro!"

La situazione delineata dal

testo ha qualche affinità con il

celebre madrigale "Io tacerò, ma

nel silenzio mio", compreso nel

quarto libro, sia pure in una

prospettiva più lirica e

abbandonata: non è da meno di

esso per bellezza e per

1’audacia del linguaggio, già

rilevata, nel Seicento, da

Giovanbattista Doni.

XII.

O voi, troppo

felici,

Che mirate il mio sole

E cangiate con lui

sguardi e parole,

Quel che a voi

sopravanza, ahi, potessi io

Raccor per cibo a gli

occbi del cor mio.

Il madrigale è articolato in due

parti nettamente distinte,

ognuna delle quali si apre con

una declamazione accordale e si

frange in seguito in un mosso

gioco contrappuntistico.

XIII.

Correte,

amanti, a prova,

A mirar meco quello

Onde s'adorna il mondo e

si fa bello!

Vista dolce ed acerba in

cui si trova

Virtù di forza tale

C’or breve fa la vita or

immortale.

È una cornposizione tutta

sospesa nella leggiadria di un

arioso contrappunto: la seconda

sezione è ritornellata, dando

luogo allo schema formale AAB.

|

|