|

|

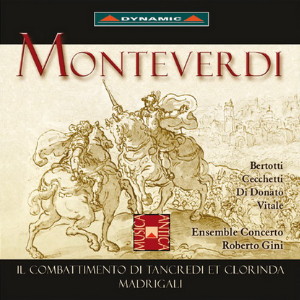

1 CD - CDS

478 - (c) 2004

|

|

Claudio MONTEVERDI

(1567-1643)

|

|

|

|

|

|

|

|

IL

COMBATTIMENTO DI TANCREDI ET CLORIANDA

- MADRIGALI

|

|

|

|

|

|

|

| Ohimè

ch'io cado, Aria à Soprano solo

con ritornelli |

Ariose

vaghezze... di Carlo Milanuzzi. In

Venetia 1624 |

|

3' 53"

|

|

| Ogni

amante è guerrier |

Madrigali

guerrieri et amorosi, libro ottavo.

In Venetia 1638 |

|

13'

07" |

|

| -

Ogni amante è guerrier; prima parte

à doi Tenori |

|

4' 39" |

|

|

| - Io

che nell'otio nacqui; seconda parte

à Basso solo |

|

6' 53" |

|

|

| - Ma

per qual ampio Egeo; terza parte à

Tenor solo |

|

0' 33" |

|

|

| -

Riedi; ultima parte à 3, doi Tenori

e Basso |

|

1' 02" |

|

|

| Lamento

della Ninfa in genere rappresentativo |

Madrigali

guerrieri et amorosi, libro ottavo.

In Venetia 1638 |

|

5' 27" |

|

| -

Non havea Febo ancora, à tre, doi

Tenori et Basso |

|

1' 38" |

|

|

| -

Amor, à quattro voci, Canto, doi

Tenori et Basso |

|

3' 10" |

|

|

| - Si

tra sdegnosi, à tre, doi Tenori et

Basso |

|

0' 39" |

|

|

| Antonio Brunelli

- Non havea Febo ancora, Aria à

Una voce, Canto o Tenore |

Scherzi,

Arie, Canzonette... Libro Secondo,

Opera Decima. In Venetia, 1614

|

|

3' 44" |

|

Ballo

del Monteverde (First Recording) *

|

Pietro

Milioni: Il vero e facil modo

d'imparare a suonare... la chitarra

spagnuola. In Venetia, 1627 |

|

2' 35" |

|

| -

Ballo |

|

1' 32" |

|

|

| -

Gagliarda |

|

1' 03" |

|

|

| Gira

il nemico insidioso |

Madrigali

guerrieri et amorosi, libro ottavo.

In Venetia 1638 |

|

5' 12" |

|

| -

Gira il nemico insidioso; prima

parte à tre voci Alto, Tenore e Basso |

|

1' 05" |

|

|

| -

Nol lasciamo accostar; seconda parte

Tenor Solo |

|

0' 29" |

|

|

| -

Armi false non son; terza parte Alto

solo |

|

0' 43" |

|

|

| -

Vuol degli occhi; quarta parte Basso

solo |

|

1' 00" |

|

|

| - Non è più tempo; quinta

parte à tre voci |

|

0' 37" |

|

|

| -

Cor mio; sesta & ultima parte à

tre voci |

|

1' 18" |

|

|

| Il

Combattimento di Tancredi et Clorinda |

Madrigali

guerrieri et amorosi, libro ottavo.

In Venetia 1638 |

|

19' 23" |

|

Sigismondo d'India

- Amico hai vinto

|

LE

MUSICHE, Libro quarto a una e due

voci; in Venetia < ? > 1621

*

|

|

5' 27" |

|

| -

Amico hai vinto, prima parte |

|

2' 11" |

|

|

| -

Poco quindi lontan, seconda parte |

|

1' 31" |

|

|

| -

Non morì già, terza ed ultima parte |

|

1' 45" |

|

|

|

|

|

| *

Restored

by Roberto Gini |

|

|

| ENSEMBLE

CONCERTO / Roberto Gini, Conductor |

| - Lavinia

Bertotti, Soprano |

| - Mario

Cecchetti, Vincenzo Di Donato, Tenors |

| - Salvo

Vitale, Bass |

| -

Sandrine Feurer, Stéphanie Erös, Violins |

| -

Stefano Marcocchi, Viola |

| -

Marco Angilella, Violoncello |

| -

Sabina Colonna Preti, Violone |

| -

Maurizio Martelli, Gabriele Palomba, Chitarrone |

| -

Loredana Gintoli, Arpa doppia |

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

Pieve Romanica. Palazzo Pignano,

Cremona (Italia) - maggio 2003 |

|

|

Registrazione:

live / studio |

|

studio |

|

|

Produced by |

|

DYNAMIC S.r.l., Genova, Italy |

|

|

Sound engineer

|

|

Rino Trasi

|

|

|

Prima Edizione

CD |

|

DYNAMIC - CDS 478 - (1 CD - durata

59' 23") - (c) 2004 - DDD |

|

|

Computer design

|

|

Stefano Grossi |

|

|

Cover |

|

Incontro di Tancredi e Clorinda

XVI Sec., Biblioteca ariostea, Ferrara |

|

|

|

|

|

“Madrigali / guerrieri e

amorosi / con alcuni opuscoli in genere

rappresentativo che saranno / per brevi

episodi fra canti senza gesto / libro ottavo /

di Claudio Monteverde” vede la luce in Venezia

appresso Alessandro Vincenti nel 1638 e si

compone di ben trentasette composizioni che

perseguono un preciso scopo esposto

dall’autore nella preziosissima ed estesa

prefazione. Il pensiero monteverdiario è

fondamentale per capire il clima generale che

informa e permea l’intera raccolta - e, di

conseguenza, anche questo cd - e perciò dovrà

essere citato con una ccrta ampiezza: “Havendo

io considerato le nostre passioni, od

affettioni del animo, essere tre le

principali, cioè Ira, Temperantia, et

Humiltà o supplicatione, come bene gli

migliori filosofi affermano, anzi la natura

stessa de la voce nostra in ritrovarsi,

alta, bassa e mezzana: et come l'arte musica

lo notifica chiaramente in questi tre

elementi, di concitato, molle et temperato,

né havendo in tutte le composizioni de'

passati compositori potuto ritrovare

esempio del concitato genere, ma ben sì

del molle et temperato [...]; et sapendo

che gli contrarij sono quelli che movono

grandementw l’animo nostro, fine del

movere che deve havere la bona musica

[...] perciò mi posi con non poco mio

studio et fatica per ritrovarlo”.

Principale preoccupazione dell’autore è

dunque sollecitare e commuovere gli animi

degli ascoltatori, ma nel contempo trovare

diverse applicazioni di un nuovo stile,

quello concitato appunto. Esso

caratterizzerà dunque non soltanto i brani

apertamente guerrieri, ma si insinuerà anche

in quelli amorosi. Gli esempi qui raccolti,

prevalentenlente desunti dalla raccolta del

1638, danno conto di questa innovazione, ma

nel contempo sottolineano alcune altre

interessanti e avanguardistiche proposte

del cremonese, quale l'articolazionc sempre

più strutturata del madrigale in cicli ben

precisi (Ogni amante; lamento della Ninfa,

Gira il nemico; Combattimento) e

l'invenzione di nuove formule espressive. Ogni

amante è guerrier e Gira il nemico

insidioso sono due cicli divisi

rispettivamente in quattro e cinque parti

ognuna delle quali propone frequenti mutamenti

ritmici in relazione al trascolorare degli

affetti testuali che si riflettono anche sulla

melodia; il declamato vi è usato con una certa

ampiezza, specialmente nelle parti solistiche,

mentre lo stile concitato si manifesta

attraverso declamazioni rapide, esclamazioni

appassionate, figurazioni melismatiche su

specifiche parole.

Il ciclo Non haven Febo ancora

aggiunge a questo carattere un aspetto inedito

che si può sintetizzare nella didascalia

(“modo di rappresentare il presente canto”)

di natura registico-interpretativa che

Monteverdi antepone al brano: “Le tre

parti che cantano fuori dal pianto

della ninfa si sono separatamente

così poste, perché

si cantano al tempo de la mano; le altre tre

parti che vanno commiserando in debole voce

la Ninfa, si sono poste in partitura, acciò

seguitano il pianto di essa, qual va cantato

a tempo del afetto del animo, et non a

qucllo de la mano”. Tre momenti

distinti, dunque, (il primo e l’ultimo scritti

su parti staccate e quello centrale posto in

partitura) che necessitano di altrettanti

atteggiamenti interpretativi: alla scena in

cui “i doi tenori e basso” descrivono

l'afflizione in cui si muove la ninfa (Non

havea Febo ancora), segue il passo (Amor)

in cui la stessa piange la perdita dell’amato.

Sul basso ostinato, costituito dal tetracordo

discendente di passacaglio, si innalza il suo

canto “tutta espressione”, interpuntato dal

commento, ora partecipato ora puramente

dcscrittivo, delle tre voci maschili. La terza

parte (Sì tra sdegnosi) è l'epilogo

brevissimo al pianto della Ninfa dal quale si

traggono riflessioni di carattere generale.

“E per

venire a maggior prova”

dell'espressività, Monteverdi inserisce

nell'ottavo libro di madrigali anche

l'articolato e complesso Combattimento

di Tancredi e Clorinda già

'rappresentato' con molto successo a

Venezia in Palazzo Mocenigo nel 1624 e ben

riuscito, secondo l'autore, alla “immitatione

del ira”, L'argomento e il

testo sono tratti da un episodio

(canto XII, ottave 52-68 con

l'esclusione della 63) della Gerusalemme

liberata di Torquato

Tasso, poeta prediletto dal

Monteverdi (“diedi di

piglio al divin Tasso

come poeta che esprime

con ogni proprietà e

naturalezza con la sua

oratione quelle

passioni che tende a

voler descrivere”) e

paiono

estremamente

adatti ad

utilizzare

compiutamente

“il

concitato”.

Per muovere

gli affetti,

le parole

devono

divenire

drammatiche, “con

gesto”;

si devono

succedere

situazioni

diverse,

talora

contrastanti;

i drammi

interiori dei

personaggi

devono

emergere in

tutta la loro

tragicità. Il

Testo

(narratore)

dunque non si

limita a

raccontare il

dramma, ma nei

momenti più

intensi vi

partecipa

intimamente; i

personaggi

esprimono i

loro

sentimenti

attraverso una

linea vocale,

plastica e

libera, che

permette alla

parola di

essere

compresa

chiaramente e

con tutta la

sua forza

espressiva. Lo

strumentale ha

infine lo

scopo di

evocare una

ricchissima

serie di

effetti

descrittivi

quali il

trotto del

cavallo, il

cozzar d'armi

e di scudi, e

per

raggiungere lo

scopo

desidderato

deve far

ricorso a una

notevole

varietà di

tecniche:

pizzicati,

tremoli,

mutamenti di

colore e di

intensità che

Monteverdi

indica

chiaramente.

L'esecuzione

proposta in

questo cd, al

pari di tutte

le altre,

rispetta in

toto le

prescrizioni

dell'autore,

espresse con

dovizia di

particolari

nella già

citata

prefazione. “[...]

Perciò aviso

dover essere

sonato il

basso continuo

con gli suoi

compagnamenti,

nel modo et

forma in tal

genere che sta

scritto, nel

quale si trova

parimente ogni

altro ordine

che si ha da

tenere nelle

altre

compositioni

d'altro

genere; perché

le maniere di

sonare devono

essere di tre

sorti,

oratoria,

armonicha et

rethminca

[...]”.

Tale cura, che

non soltanto

esalta il

senso del

testo, ma

l'intera

concezione

registica

monteverdiana,

si affianca a

due altri

peculiari

tratti

interpretativi

ricorrenti con

regolarità nel

programma

presentato e

relativi

specificatamente

all'adozione

del tempo

rubato e

all'ornamentazione

storica

desunta dai

trattai del

tempo. Se

entrambe

mirano ad

esaltare i

singoli

passaggi delle

pagine

composite,

sottolineando

gli andamenti

delle parole e

i concetti,

non di meno

abbelliscono

ed accentuano

il significato

della

deliziosa aria

Ohimé ch'io

cado.

Ultimo

elemento di

interesse di

questo cd è

l'aver

inserito

all'interno di

un percorso

monografico,

due exempla

di altrettanti

autori che

musicano lo

stesso testo

scelto da

Monteverdi con

altro intento

e differente

visione

concettuale.

Ed ecco allora

comparire la

delicata e un

po' sbarazzina

Ninfa di

Brunelli o il

Tasso di

Sigismondo

d'India. Facce

diverse della

stessa

medaglia che

hanno tuttavia

un unico

scopo: “aprire

la via

naturale

all'imitatione” e

| |